子育てをするようになってよく感じるのは、科学的根拠のない迷信のような育児関連情報が多いなぁということ。

例えば、母乳に関してよく聞く、「母乳に食べたものの味が出る」とか「脂っこいもの(動物性脂肪)を食べるとおっぱいが詰まって乳腺炎になる」という説。

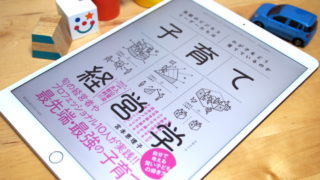

私は、「小児科医ママの『育児の不安』解決BOOK」という本で、この2つの説は間違っているということを知りました。

母乳の成分は食べたものに影響を受けにくく、栄養状態が違う北欧とアフリカの母親の母乳を分析して比べた結果がほぼ同じだったそうです。

また、乳腺炎の原因としては、授乳が頻繁ではないこと、抱き方や赤ちゃんの吸着の仕方等が原因で、動物性脂肪の摂取で乳腺炎になることは医学的には証明されてないとのこと。

知り合いのママから「乳腺炎になるから、あっさりした和食だけの食事にしている」なんて話を聞いたことがあるのですが、食べたいものを我慢するストレスのほうがママの体には悪影響なのでは?と思ってしまいました。

このように、もっと科学的根拠のあるしっかりした説が流通したら、ママやパパの子育ての負担が減るのになぁと残念に思うことがよくあります。

そんな中、こういった子育てに関する話題を中心に、結婚、出産、育児に関するデータ分析がテーマの新書が出たということで、さっそく読んでみました。

結婚や育児に悩む方に教えたくなる最新のデータが満載で、とても面白くためになる一冊でした。

「経済学」がタイトルに入っているので難しそうに思われるかも知れませんが、特に専門知識がなくても短い時間でさらっと読めます。

本書は、1.結婚、2.赤ちゃん、3.育休、4.イクメン、5.保育園、6.離婚の6章で構成されていました。1つ1つの章が短いので、家事や育児の合間にも読みやすそうです。

この中から、特に私が興味深いと思ったのは「赤ちゃん」と「イクメン」の章。簡単に気になった部分を紹介したいと思います。

体重が軽い赤ちゃんが増えている?その悪影響とは

私はいま第二子妊娠中で、妊娠6ヶ月です。そんな状況なので、この本の「赤ちゃん」の章の出生体重に関する話は特に興味深く読みました。

赤ちゃんの出生体重は、その後の人生と大きく関わっていることが明らかにされています。赤ちゃんの出生体重が重いと、大人になってからも健康であることが多いだけでなく、知能指数(IQ)も所得も高くなる傾向があるのです。

これは妊婦としては気になる話です。しかし、日本は低出生体重児が多い国としては世界2位ということでした。

この原因としては、医療が発達したことで従来なら救えなかったような未熟児を救えるようになったという良い要因もあるそうです。

その他に、日本人女性の摂取カロリーが減少していること等もあげられていました。最近参加した女性の健康に関するセミナーでも、この女性の「痩せ」増加と生まれてくる赤ちゃんへの影響に関する問題の話は耳にしました。

20代女性に「痩せ」が増加。日本の若年女性の摂取エネルギーは戦後以下。 #リディラバ pic.twitter.com/c5EkXBzv7n

— 佐藤 茜 (@AkaneSato) July 27, 2019

最近は小さく生まれる赤ちゃんが多いが、様々な病気の発症リスクが上がる。#RSIC2019 #RSIC #リディラバ pic.twitter.com/hh1VH42To7

— 佐藤 茜 (@AkaneSato) July 27, 2019

また、働く女性が増えたことも原因の1つだそうです。働く女性の子どもは低出生体重児になりやすい傾向があるとのこと。

出産1年前にフルタイムで働いていた場合、働いていなかった場合と比較して、出生体重は43グラム軽くなり、低出生体重児となる割合が2.4パーセントポイントも上がります。

私も、前回の妊娠時も今回も働いていますが、つわりをはじめとして体調も体力も厳しいなぁと思うことが多いです。周りの働く妊婦さんたちも、様々な心身の不調を経験しているようで、無理は禁物だと感じています。

本書に、こんな一文がありました。

妊娠中のお母さんの健康状態は、生まれてくる子どもの一生に関わっていますから、電車で席を譲るといった小さなことにも大きな意義があるのです。

私は幸い、混んでいる電車に乗る機会はあまりないのですが、毎日満員電車で通勤している妊婦さんたちは本当に大変ですよね……妊婦さんが家庭や職場にいる方、電車やバスで見かけた方は、少し気にかけていただけたら嬉しいです!

パパの育休を増やすには?

私の夫は7ヶ月の育休を取ったことがあり、「類は友を呼ぶ」でまわりにも長期育休を取るパパがとても多いのですが、日本全体で見るとまだまだ少数派なようです。

最近も育休を取得した男性に対する企業の「パタハラ」が話題になりましたね。

この本のイクメンの章では、主に男性育休について取り上げています。

日本の男性の育休取得率は約5%と非常に低いのが現状。制度は整っているのですが、育休中に収入が減ってしまうことや、自身のキャリアや同僚・上司の目を気にして取らない人が多いですよね。

しかし、ノルウェーでは、かつては日本と同じような状況だったものの現在は7割ものお父さんが育休を取っているとのこと。ポイントは、男性育休は「伝染」する、というところのようです。

ノルウェーの研究結果では、育休を取ったパパが同僚、あるいは兄弟にいた場合、育休取得率が11〜15%ポイント上昇。さらに、上司が育休を取得した場合、部下に与える影響は同僚同士の影響より2.5倍強いということでした。部下のいる人はぜひ育休を取ってほしいですね。

筆者の山口さんが書かれているこちらの記事で、どうしたら日本でも男性育休が増やせるかについてかなり詳しく紹介されていますので、気になる方はぜひご一読を。

育休制度は世界1位なのに 日本のパパが5%しか育休を取らない理由

私個人としては、お母さんだけではなくお父さんも育休を取ることで、産後ダメージを受けているお母さんの身体も休まり、その後の育児も協力できるようになり、夫婦とも視野が広くなり人生が豊かになり……といいことづくめだと思っています。

ただ、この本ではこんな気になるデータも紹介されていました。こちらもノルウェーの研究結果です。

分析の結果、4週間の育休取得はお父さんの所得を2パーセントほど下げることがわかりました。そして、この影響は子どもが5歳になった時点でも消えないそうです。

この原因に関しては、しっかりとした検証はなされていていないそうですが、育休を取ったことで仕事よりも家庭にコミットするようになったことが要因ではないかと推測されているそうです。ノルウェーの場合は、お父さんの育休はもう普通のことになっているので、育休取得自体が会社での評価でマイナスに繋がったということではないようです。

ただ、日本ではまだ育休を取得するお父さんは少数派なので、育休取得後のお父さんのキャリアや収入について、日本でもぜひ研究を進めてほしいところですね。

最後に、別の観点から男性育休を後押ししそうなデータを1つ紹介しておきます。こちらもノルウェーの研究結果です。

1993年の育休改革の結果、お父さんの育休取得が増えました。そして、お父さんが育休を取得した場合、子どもが16歳になったときの偏差値が1ほど上がったそうです。

心理学の知見によると、生後1年間の親子のふれあいが、その後の長期にわたる親子関係に大きな影響を及ぼすそうで、それがプラスに作用したのではということでした。

私の夫の7ヶ月の育休も、息子の将来の成績に良い影響を与えていたら嬉しいです。

結婚、出産、育児に関する判断の精度を上げるために

結婚、出産、育児に関しては、正解が無い中で判断しなければいけないことが多く、いろいろと迷いますよね。この本を読んで最新の研究結果を知っておくことで、そういった際の判断の精度が上がるのではないかと思いました。夫婦で一緒に読んでおきたい一冊です。

家事・育児の合間にぜひ手に取ってみてください!

今回の内容と近いテーマの記事

子育て、夫婦、働き方、政治、行政、NPO、マーケティングなどのテーマを通して、これからの社会の変化を考えるメディアです。加藤たけし&佐藤茜が夫婦2人で運営しています。

子育て、夫婦、働き方、政治、行政、NPO、マーケティングなどのテーマを通して、これからの社会の変化を考えるメディアです。加藤たけし&佐藤茜が夫婦2人で運営しています。