もくじ

過去10年間のメディア界における大構造変化

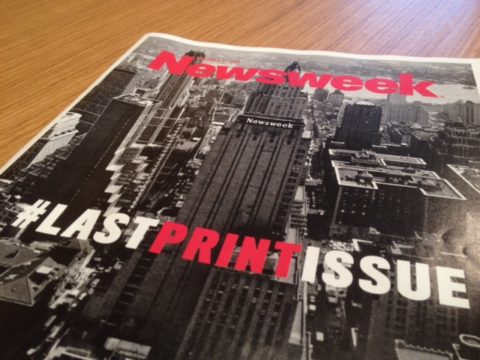

約80年の歴史を持つ米誌ニューズウィーク(Newsweek)が完全デジタル化し、2012年12月31日号を最後に紙での発行を終了したというニュースがかなり話題になったこと、覚えていらっしゃる方も多いことでしょう。

僕も昨年末は妻が滞在していたサンフランシスコに行っていたので、現地で紙媒体の最終号を手にし、さまざまなことを考えさせられたことは今でも鮮明に記憶しています。

<参考記事>

米誌ニューズウィーク、紙媒体の最終号を発売

http://www.afpbb.com/article/economy/2918046/10030751

80年に渡って世界中で愛読されてきた同誌は、まさに米国を代表するニュース週刊誌。しかし、2005年に約300万部あったニューズウィークの部数は、2012年までにほぼ半減してしまいます。コスト削減のためにも、紙をやめてオンライン版に特化するという決断は、やむにやまれるものだったのでしょう。

このニューズウィークの苦境が示すように、特にここ10年間のメディア界における変化は、本当に凄まじいものでした。インターネットの浸透、リーマンショック、スマホやタブレットの普及…など、まさに構造変化です。

一方、英エコノミスト(The Economist)で紹介されていた記事も非常に興味深いものでした。「デジタルメディアの現在と未来」をテーマにした記事で、近年のとてつもなく大変な状況を経て、ようやく情勢が上向いてきているようです。「デジタルメディア&エンターテイメントの収益は、今後5年間で平均13%上昇する(PwC調査)」とのこと。

<参考記事>

Digital media: Counting the change | The Economist

http://econ.st/150aHsp

これは、過去10年間の大構造変化に対応するため、欧米メディア企業各社が希望の光を見い出すべく必死にもがいてきたからこそ…なのかもしれません。

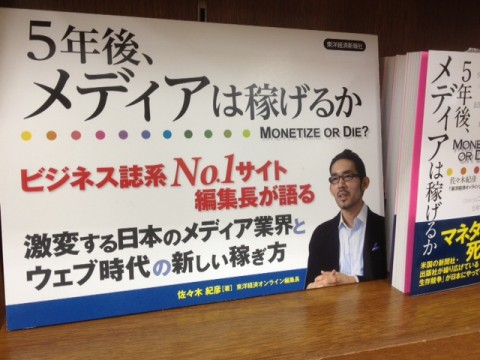

未来はまだわかりませんが、そのトライ&エラーを繰り返した歴史が、東洋経済新報社の書籍「5年後、メディアは稼げるか――Monetize or Die?」にまとめられていました。この記事ではその中から「欧米メディア企業4社の先進的な取り組み」にフォーカスし、簡単にご紹介させていただきます。

<参考記事:5年後、メディアは稼げるか? | 東洋経済オンライン>

田端信太郎氏と考えるウェブメディアの未来

http://toyokeizai.net/articles/-/15695「勘違いジャーナリスト」たちにモノ申す

http://toyokeizai.net/articles/-/16006日本のメディアには、金儲けのプロがいない

http://toyokeizai.net/articles/-/16260

フィナンシャル・タイムズ(The Financial Times)が切り開いた有料課金への道

フィナンシャル・タイムズといえば、想起されるのはやはり「メーター制の導入」でしょう。今から約6年前、2007年9月に業界の先陣を切ってメーター制を導入。フィナンシャル・タイムズがメーター制を導入するまで、ニュースサイトのマネタイズ戦略は2パターンしかありませんでした。記事を全て無料で見せて広告収入で稼ぐ「広告」モデルか、もしくは記事を全て有料にして有料課金で稼ぐ「有料課金」モデルのどちらかです。

メーター制はこの二者択一から脱却する「ハイブリッド」モデルとして、今でこそ世界中のメディア企業で導入されてますが、それだけフィナンシャル・タイムズの功績が大きいのだと思います。

Photo by RiceyRice via Flickr

メーター制を一言で言い表してしまえば、「無料と有料を組み合わせたフリーミアムモデルの課金システム」です。1ヶ月に一定本数は無料で記事を読めますが、その本数を超える場合は有料会員にならなければなりません。そして有料会員になれば、何本でも読み放題。一定本数が無料なので、月に数本しか記事を読まないライトユーザーにもサイトに来てもらえますし、そのPV(ページビュー)で広告収入が稼げます。

また、多くの記事を読んでくれるヘビーユーザーからは購読料収入が入ります。PVを大きく下げることなく、有料会員を増やすことができるモデルと言えるでしょう。

フィナンシャル・タイムズが先んじて購読料収入を伸ばしたことにより、今では約1400あるアメリカの日刊紙のうち、約500紙がメーター制を中心とする有料課金に踏み切っています。顧客のビッグデータを活かす戦略も進めるフィナンシャル・タイムズは、21世紀型メディア企業のロールモデルの1つです。

フィナンシャル・タイムズ(The Financial Times)

http://www.ft.com/home/us

無料路線と決別し、新時代のメディア企業を目指すニューヨーク・タイムズ(The New York Times)

ジャーナリズムの最大の栄誉であるピューリッツァー賞において2012年も4部門で受賞し、112回の最多受賞記録を持つニューヨーク・タイムズは、名実ともにジャーナリズムの最高峰にあるメディアと言えますが、ここ数年は本当に苦戦の連続でした。

売上高は4年で30%以上もダウン。特に広告収入はほぼ半減です。2007年に全ての記事を無料化してPVを増やし、広告収入を稼ぐ戦略に打って出たものの、オンライン広告収入は伸び悩み、単価の高い紙の落ち込みをカバーできませんでした。

そんな無料路線から一転、ニューヨーク・タイムズは2011年1月からメーター制を導入し、有料課金に踏み切ります。この有料化によって、全米トップとなる約70万人の有料会員を獲得しただけでなく、(PVは若干減少したものの)ユニークビジター数も増やすという理想的なモデルに近づいたのです。

Photo by Scott Norsworthy via Flickr

メーター制の導入が功を奏したニューヨーク・タイムズは、さらにデジタルシフトを加速すべく、BBC(英国放送協会)でデジタル戦略と海外戦略をリードした元会長を2012年11月に新CEOとして招聘。2000年代に推し進めてきた「拡大、多角化路線」と決別して資源を集中し、5つの成長戦略を打ち出します。

「デジタル」「グローバル」「動画コンテンツ」「ブランドエクステンション」「イベント」の5つを軸に、デジタル時代の新しいビジネスモデルの確立を目指しているニューヨーク・タイムズ。ジャパンタイムズと業務提携を結び、今年の10月からは両紙がセットになった英字紙を日本で販売する予定ですし、引き続き目が離せません。

ニューヨーク・タイムズ(The New York Times)

http://www.nytimes.com/

自社を「デジタルメディアカンパニー」と再定義し、オンライン広告と紙の広告双方の売上を伸ばしたアトランティック(The Atlantic)

日本ではあまり有名ではありませんが、アメリカでは政治経済、外交、カルチャー、テクノロジーなどを扱う名門メディアとして知られているのが、老舗出版社のアトランティックです。

1857年に産声を上げた企業がデジタル時代の勝ち組としてスポットライトを浴びているのは、売上高を過去4年で倍増させて4,000万ドルに到達しただけでなく、その収入の65%をデジタル媒体が生み出しているから。広告収入も半分以上がデジタルだというから驚きです。しかも、デジタルを再優先する戦略ながら、紙の部数を伸ばしているというのも興味深いポイントでしょう。

累計3,000万ドルの損失を積み重ね、2005年頃までの経営状態はボロボロだったアトランティックは、自社を「デジタルメディアカンパニー」と再定義し、全てにおいてデジタルを再優先する戦略へと舵を切りました。

「編集」と「デジタル」に横たわる壁を破壊したり、「デジタル」と「紙」の垣根を取っ払うなど、老舗出版社をスタートアップ企業のように運営することによって多様なニーズに対応。紙、デジタル(PC、タブレット)、モバイル、イベントをパッケージにした提案を強化し、ビジネスの規模を大きくしていくことに成功します。

オンライン広告と紙の広告双方の売上を伸ばし、紙とWEBが必ずしも食い合うわけではないことを証明したのです。

Photo by Atlantic.Live. via Flickr

他にも、広告ビジネスにおける目玉商品に「ブランデッド・コンテンツ」を置き、すでにボーイングやソニー、クレディ・スイスなどの錚々たる企業を顧客とするなど、示唆に富む戦略が目立ちます。

前述のフィナンシャル・タイムズ、ニューヨーク・タイムズと比べると規模は小さいですが、非常に参考になる取り組みをしている企業だと言えるでしょう。

アトランティック(The Atlantic)

http://www.theatlantic.com/

デジタルメディア界のスターが徹底的なオープン戦略を牽引するフォーブス(Forbes)

最後にご紹介するのは、ブルームバーグ(Bloomberg)やフォーチュン(Fortune)などと並ぶアメリカの代表的なビジネス誌「フォーブス」です。

3年前は1,000万だったUU(ユニークユーザー)数は2012年末には2,500万人にまで急増し、ビジネスサイトでトップの座に君臨しました。この急成長の実現は、CPO(Chief Product Officer)を務めるルイス・ドヴォーキン氏抜きには語れません。

彼はニューヨーク・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、AOLなどで編集とビジネス、ネットと紙を縦横無尽に渡り歩いた人材。まさにデジタル戦略を担うのにうってつけでした。

Photo by Enrique Bosquet via Flickr

フォーブスのデジタル戦略の核となったのは、「徹底的なオープン戦略」と「データカルチャー」です。その最たるものが「書き手のオープン化」でしょう。年間10万本もの記事を生み出す約1,000人の寄稿者のうち、専属ジャーナリストはたった50人ほど。大半を占めるのは外部のビジネスパーソンや学者、そしてフリージャーナリストなどです。編集者の権限も筆者に委譲され、編集もオープン化されているフォーブスは、「出版プラットフォーム」と呼べるようなサイトになっています。

もちろん、この徹底的なオープン戦略に不安材料がないわけではありません。「人はオープン過ぎるものにはプレミアム感を抱かない」というのは、今後直面するであろう課題だと言えます。ビジネスサイトトップのUU数を活かして広告モデルのみで稼ぐのであれば話は別ですが、もし有料化を視野に入れるのであれば、データに基づいて生活者の声を聞く「データカルチャー」をさらに磨いていく必要があるでしょう。

フォーブス(Forbes)

http://www.forbes.com/

メディアはこれからどう稼げばいいのか…具体的なヒントをわかりやすく整理して提示してくれた一冊

以上、フィナンシャル・タイムズ、ニューヨーク・タイムズ、アトランティック、フォーブスといった4社の取り組みをご紹介させていただきました。各社とも順風満帆というわけでは決してなく、トライ&エラーを繰り返してきた歴史ではありますが、だからこそ、非常に参考になる4社なのではないかと思っています。

<参考記事>

日経電子版、会員200万人突破 女性・若者に広がり:日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXNNSE2INK01_S3A820C1000000/

“有料化”ひとつをとっても、日本では日経新聞が成功例として挙げられますが、日経新聞は「媒体が経済系」「紙のブランド力」「サイトの実績」と三拍子揃っているため、フィナンシャル・タイムズやニューヨーク・タイムズと並び、有料化に成功する条件が整っている媒体です。

日経新聞以外のほとんどの媒体は、思い切った手を打つ必要性があるとともに、ネット企業のビジネスモデルを参考にしながら、コンテンツとプラスαで提供するサービスや機能をブラッシュアップしていかなければならないのではないでしょうか。

書籍「5年後、メディアは稼げるか――Monetize or Die?」は、「メディア新世界で起きる7つの大変化」「メディアの8つの稼ぎ方」や「メディア人の生き方10パターン」など、今回の記事ではご紹介しきれなかったさまざまな切り口で詳しく説明してくれてます。

日本のメディアの現状をわかりやすく整理し、「メディアはこれからどう稼げばいいのか」をメインテーマに、未来について具体的に考えるきっかけ、ヒントを提示してくれている書籍ですので、これからのメディアを考えるうえで非常に参考になるかと思います。

僕も先日、六本木の青山ブックセンターで開催された佐々木さんのトークショー 「メディアの未来~食えるメディア人になるには」に夫婦2人で参加してきたのですが、短い時間ながら、メディアの未来について思考をめぐらせることができる充実した時間でした。

日経ビジネス プロデューサーの柳瀬さん、現代ビジネス 編集長の瀬尾さんもいらっしゃって、お二人のトークも刺激的だったなぁ。業界を代表するお三方の話、本当に勉強になりました。ありがとうございました!

書籍「5年後、メディアは稼げるか――Monetize or Die?」はKindleでも読めますし、オススメです。よろしければぜひ手にとってみてください。

最近の人気記事

-640x360.png)

子育て、夫婦、働き方、政治、行政、NPO、マーケティングなどのテーマを通して、これからの社会の変化を考えるメディアです。加藤たけし&佐藤茜が夫婦2人で運営しています。

子育て、夫婦、働き方、政治、行政、NPO、マーケティングなどのテーマを通して、これからの社会の変化を考えるメディアです。加藤たけし&佐藤茜が夫婦2人で運営しています。