乙武洋匡さんの新刊、「自分を愛する力」が素晴らしかったので、その内容をご紹介したいと思います。カフェで読んでいたんですが、何度も涙ぐんでしまいました。

なぜ僕は、生まれつき手足がないという障害を受けいれ、苦しむことなく、かつ明るく生きてくることができたのか――。乙武さんがたどりついたのが「自己肯定感」という言葉。「自分は大切な存在だ」と思う、この「自分を愛する力」について、息子として両親の愛に満ちた子育てを振り返り、教師として現代の親子が抱える問題を見つめ、父親として自らの子育てを初めて明かしながら考察していく。『五体不満足』著者による初の新書。(講談社現代新書)

(Amazonの内容紹介より)

乙武洋匡さんの「自分を愛する力」のテーマは「自己肯定感」

本書のテーマである「自己肯定感」とは、「自分は大切な存在だ」「自分はかけがえのない存在だ」と自分自身のことを認める気持ちを指します。乙武さんが障害があるにも関わらず、前向きに楽しく生きてこられたのは、この自己肯定感にあると気づき、また多くの人がこの自己肯定感の無さに悩んでいることを知り、今回この本を執筆されたそうです。

本書は大きく4つの章に分かれています。

■第一章 息子として

ご両親が乙武さんにどのように接してきたかが綴られています。このあたりはベストセラー「五体不満足」を読まれた方は知っている内容もあるかもしれません。

■第二章 教師として

乙武さんは大学卒業後スポーツライターになりますが、20代後半でキャリアチェンジして小学校の教師に転身します。生徒や保護者の方と接して見えてきた現代の教育が抱える問題などが書かれています。

■第三章 父親として

5歳と2歳の男の子の父親でもある乙武さん。奥様と協力しながら子育てする上で感じた喜びや葛藤が語られています。

■自分を愛せない人への処方箋

精神科医の泉谷閑示さんとの対談。泉谷さんのクリニックに訪れる患者さんのエピソードや教育について話されています。

乙武さんのご両親がとにかく素敵

本書を読んで一番印象に残ったのは、第一章の乙武さんのご両親のお話でした。

乙武さんが小学校に上がる際、障害があるためになかなか普通の学校には受け入れてもらえませんでした。なんとか入学許可を得た学校では、乙武さんが学校にいる間は常に家族の誰かが付きそうこと、という条件が出されます。

そこでお母様は、朝から下校時間までずっと学校の廊下に用意されたパイプ椅子で待機することになります。

(乙武さんが4年生のときに、この条件は取り消してもらえることになります)

これ、なかなか真似できることではないですよね。その他のエピソードからも、献身的に尽くしながらもそれを感じさせないお母様の器の大きさが伝わってきます。

そしてお父様もまた素晴らしい方でした。

朝起きてくると、リビングにいる母や僕に向かって、開口一番、決めゼリフ。

「おはよう。今日も愛してるぜ!」

フツーの家庭だったら、いきなりこんな言葉を聞かされたら面食らってしまうだろう。でも、わが屋ではこれが日常のひとこま。このセリフから、一日が始まるのだ。

こんな感じでチャーミングなお父様の職業は建築家。建築のお仕事が大好きで、休みの日も楽しそうに図面を引き、乙武さんをつれて本屋へ行き建築雑誌に没頭するお父様は一見「仕事が第一」のように見えますが、実は違いました。

会社から福岡支店への栄転を命じられた際、「僕には障害のある息子がいます。中学三年生になりました。高校受験を控えた大事な時期に、僕一人が九州に行くことなんてできません」ときっぱり断ります。

出世が約束された道を、なぜ父は迷うことなく蹴ってしまうことができたのだろう。それは、おそらく自分が生きてくうえでの優先順位を、自分の人生において何が大切なことなのかを、しっかりと意識しながら生きてきたからではないだろうか。建築は楽しい。仕事も大事。でも、何より大切なのは家族だ、とー。

好きな仕事で成果を出しながらも、家族を最優先にする…かっこよすぎですね。

さらに、こんなお話も。

熟年離婚などという言葉も聞かれる昨今だが、僕の両親は毎週のように夫婦でのデートを楽しむようなアツアツぶりだったのだ。

本書で紹介されている数々のエピソードから、乙武さんのご両親は本当に精神的に大人なんだということが伝わってきます。乙武さんの自己肯定感の強さや精神的なタフさはこのご両親に育てられたからこそ育まれたものなんですね。

将来子供ができたらお手本にしたいご夫婦だと思いました。

子どもたちの自己肯定感の低さ

小学校の教師になった乙武さんは、子どもたちの自己肯定感の低さに問題意識を感じ、保護者も巻き込んで改善のための様々な取り組みをしていきます。

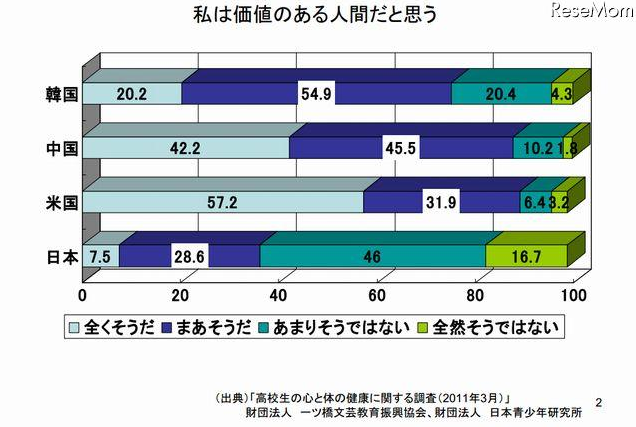

日本の子どもたちの自己肯定感の低さは、私も少し前にニュース記事で読んで気になっていた課題でした。こちら、高校生を対象に行われた調査ですが、アメリカ、中国、韓国の高校生と比べた時に、日本の高校生が突出して自己肯定感が低いことが分かります。

日本の高校生は、他国と比べ自己肯定感が低く、将来に不安を感じ、自分の力で社会が変えられないと感じている傾向にあるといえる。

大人になるにつれて、自己肯定感を獲得していく人もいると思いますが、多くはそのまま自己肯定感の低い大人になるのではないかと思われます。日本の自殺率の高さやブラック企業増加の問題とも関連してそうな課題です。

今後ますます自己肯定感の重要性が増していくのでは

今後は、自己肯定感を持っている人ほど「いい人生」を送れる社会になっていくのではないかと思います。よく言われているように、これからの世の中は何が「正解」か分からない社会になりつつあります。新しいことにチャレンジする人や、古くからある正解を選ばない人がうまくいく可能性が以前より高まります。

しかし、自己肯定感が低いと、周りの目を気にしたり、自分の考えに自信が持てずなかなか挑戦出来ません。自己肯定感のある人は、自分の価値観に従って挑戦し、失敗してもそこからのフィードバックで学び、また挑戦し、という過程で、人生における「自分なりの最適解」に辿り着ける可能性が高くなるのではないかと思います。

乙武さんのポジティブで人を引き付ける太陽のような明るさの秘密が分かる本でした。いま自己肯定感の無さに悩む人が読んでも様々な気づきがあると思いますが、どちらかというとこれから子育てをする予定の方、子育てしている方の方がダイレクトに学べる点が多い本だと感じました。

私も子育てをする時期になったらまた読み返そうと思います。

<今回の記事と近いテーマのブログ記事>

■ 「夫婦格差社会」ー データから見る二極化する日本の夫婦像

■ これからの時代の結婚のバイブル:2人が「最高のチーム」になる― ワーキングカップルの人生戦略

■ 【全編動画あり】映画「自殺者1万人を救う戦い」―外国人監督が撮る自殺大国・日本の現状

■ 「先入観をくつがえそう」ハンス・ロスリング教授が示す、データによる新しい世界の見方

■ サンフランシスコ・シリコンバレーで感じた「未来」【講演スライド】

■ アメリカで起きている生き方の変革とは?ー「ヒップな生活革命」を読んで

■ 自己肯定感を育むには? ― 乙武洋匡さんの「自分を愛する力」を読んで

■ 世界の最新事例が結集したPersonal Democracy Forum帰国報告会 〜テクノロジーで変える政治と市民社会【イベントレポート】

■ シビックテックフォーラムで語られたスタートアップの育成環境、シビックテック大国のエコシステムづくり【イベントレポート】

子育て、夫婦、働き方、政治、行政、NPO、マーケティングなどのテーマを通して、これからの社会の変化を考えるメディアです。加藤たけし&佐藤茜が夫婦2人で運営しています。

子育て、夫婦、働き方、政治、行政、NPO、マーケティングなどのテーマを通して、これからの社会の変化を考えるメディアです。加藤たけし&佐藤茜が夫婦2人で運営しています。